Home →

Tutorial →

Appunti scolastici → Quadripoli

→ Amplificatori → Laboratorio: amplificatore operazionale

In questa pagina analizzeremo un semplice

amplificatore per

piccoli segnali realizzato utilizzando un

amplificatore operazionale.

Utile, prima di proseguire, aver effettuato le attività descritte nella pagina

simulazione di amplificatori.

I fogli tecnici

Preliminare alla realizzazione del circuito dovrebbe essere l'individuazione

dell'amplificatore operazionale più adatto: purtroppo i criteri da esaminare ed i

modelli presenti sul mercato sono un'infinità e non verranno quindi qui discussi.

Spesso la scelta in ambito scolastico oppure hobbistico è

banale: si prende un amplificatore operazionale qualunque tra quelli disponibili...

Di seguito si farà riferimento a

LM358 (operazionale doppio)

oppure LM324 (operazionale

quadruplo), dispositivi per usi generali con prestazioni tutt'altro che elevate,

ma molto diffusi e, soprattutto, adeguati a funzionare con una alimentazione

singola (nota 1).

Nei fogli tecnici è

presente la piedinatura dell'amplificatore operazionale effettivamente

utilizzato, qui riportata per LM358 (a sinistra) e LM324 (a destra):

Come attività avanzata possono essere consultati alcuni

aspetti presenti nei fogli tecnici del componente utilizzato (LM358

oppure LM324):

- tra i valori massimi assoluti (distruttivi!): tensione massima e

minima in ingresso e di alimentazione

- tra i valori raccomandati: tensione di alimentazione minima e

massima (nota 2)

- tra le caratteristiche: tensione di uscita minima e massima

- tra le caratteristiche: corrente massima di source (che esce dall'uscita) e di

sink

(che entra nell'uscita)

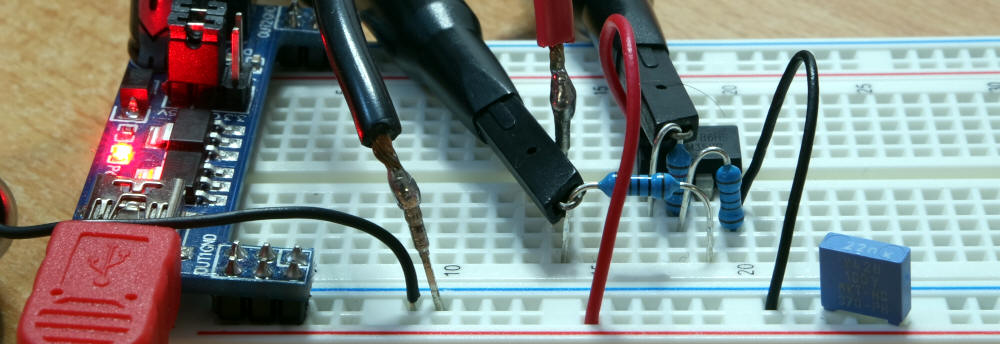

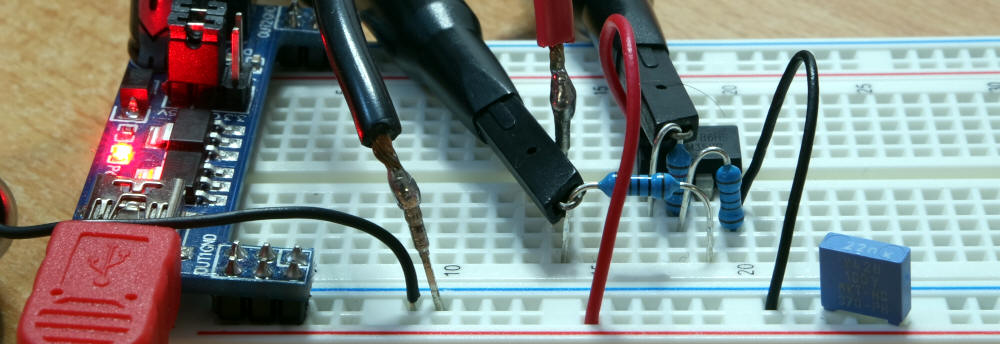

Il circuito

L'amplificatore da realizzare è costituito da un amplificatore

operazionale e da alcune resistenze.

Sono inoltre presenti due

generatori di tensione

- l'alimentazione Vcc, sempre continua e, nell'esempio qui

mostrato, pari a 5 V

- un segnale

di ingresso Vin, normalmente sinusoidale e fornito da un

Generatore di Funzioni

Questo amplificatore è un amplificatore non invertente. Il nome indica che la

tensione di uscita (Vout) è maggiore di quella di ingresso (Vin) e che ha lo

stesso segno. Si può

dimostrare

che il

guadagno di tensione dipende solo (o quasi) dal valore di R1 e R2, secondo

la formula:

G = Vout / Vin = 1 + R1 / R2

Alcune note sulla scelta delle resistenze e dei generatori:

- la tensione di alimentazione Vcc può essere diversa da 5 V,

tipicamente maggiore, ma deve

essere compatibile con le informazioni contenute dei fogli tecnici

- non ci sono vincoli particolari per il guadagno anche se, per quanto

descritto al punto successivo, è normalmente inferiore a qualche decina (nota 3)

- R1 ed R2 devono essere comprese indicativamente tra 1 kΩ e 100 kΩ.

Valori più grandi o più piccoli possono essere utilizzati solo

conoscendo nel dettaglio le caratteristiche elettriche

dell'amplificatore operazionale

- R3 non appare in nessuna formula e serve per proteggere l'ingresso

non invertente nel caso in cui Vin sia al di fuori degli Absolute

Maximum Ratings presenti

nei fogli tecnici. Il

suo valore può essere qualunque compreso tra 1 kΩ e 100 kΩ, ma

è buona norma sceglierlo pari al parallelo di R1 e R2;

qui una spiegazione.

- R4 non appare in nessuna formula ed è la resistenza di carico

in cui passa la corrente generata dall'amplificatore. Il suo valore non

deve essere troppo piccolo (tipicamente R4 > 1 kΩ) per non far superare alla corrente di

uscita il valore riportato nei

fogli tecnici. L'uscita

può anche semplicemente essere lasciata aperta (R4 = ∞) come nel

circuito della fotografia di apertura

- ampiezza ed offset di Vin devono essere scelti in modo tale che Vout

rimanga nei limiti descritti nei fogli tecnici e non

siano presenti distorsioni

armoniche significative

- la frequenza di Vin non deve essere troppo elevata per non generare

distorsioni di ampiezza. Un

valore tipico è 1 kHz

Il guadagno di tensione

Di seguito come devono apparire sullo schermo di un

oscilloscopio i

segnali di ingresso Vin (blu) e di uscita Vout (rosso) in un circuito

correttamente realizzato:

La prima verifica da fare è accertare l'assenza di

distorsioni

evidenti nel segnale di uscita: se l'ingresso è una sinusoide, anche

l'uscita lo deve essere!

Se l'uscita appare distorta o addirittura assente,

occorre verificare:

- eventuali errori di montaggio del circuito

- la corretta impostazione di frequenza, ampiezza ed offset del

generatore di segnali

- la presenza dell'alimentazione Vcc

- il corretto collegamento delle due sonde dell'oscilloscopio e del

cavo dal generatore di funzioni

- il funzionamento dell'amplificatore operazionale, sostituendolo con

un altro. Errati collegamenti possono facilmente danneggiare questo

componente, senza lasciare segni esteriori!

La misura fondamentale è il guadagno di tensione G che deve

coincidere con quanto calcolate con la formula. Ovviamente

possono essere presenti piccole differenze causate dagli

errori di misura oppure dalla tolleranza nel valore di R1 ed R2.

Conviene

misurare la tensione efficace della sola componente

alternata: a seconda dello strumento utilizzato essa è indicata come RMS

ripple oppure AC-RMS.

Per esempio nel screen-shot mostrato possiamo

leggere che G = 618.6 mV / 56.47 mV = 10,95.

Utilizzando la formula e conoscendo i valori di R1 e R2

effettivamente utilizzati (rispettivamente 10 kΩ e 1 kΩ) avrebbe dovuto

essere G = 11. La differenza (circa lo 0,5%) è compatibile con il fatto che

le due resistenze hanno una tolleranza dell'1%.

Attività 1: guadagno

- progettare un amplificatore con guadagno a scelta

compreso tra 5 e 20 e realizzarlo su breadboard. Utile scegliere gli

stessi valori già utilizzati per la simulazione

- impostare Vin per non avere distorsioni significative

- misurare la tensione efficace della sola componente alternata (RMS

ripple oppure AC-RMS) di Vin

e Vout

- calcolare il guadagno G e verificare che non sia troppo differente

dal valore previsto o dai risultati della

simulazione. Questo risultato è sostanzialmente indipendente dalla

scelta dell'amplificatore operazionale

Distorsione di ampiezza

La distorsione di ampiezza si

misura modificando la frequenza (nota 4) del

segnale di ingresso, analogamente a quanto mostrato nella pagina

Filtri passivi: simulazione. Le varie misure si riportano su un grafico semilogaritmico

che mostra come cambia

il guadagno di tensione al variare della frequenza; da questo grafico può essere ricavata la

massima frequenza di funzionamento dell'amplificatore,

cioè la sua banda. Non servono molte misure: l'amplificatore

mostrato si comporta infatti in modo simile ad un

filtro passa-basso

del primo ordine.

Attività 2: distorsione di ampiezza

Questa attività è simile a quella descritta per i

filtri passivi. È vivamente consigliato l'uso di un foglio elettronico!

- misurare il guadagno in unità logaritmiche utilizzando una sinusoide

con frequenza 1 kHz. Comodo riutilizzare quanto già fatto nell'attività

1

- aumentare la frequenza di Vin fino ad osservare una piccola diminuzione del guadagno. Misurare G in dB

- rispetto al punto precedente, aumentare di una decade la frequenza

di Vin. Misurare G in dB

- rispetto al punto precedente, aumentare di una ulteriore decade la

frequenza di Vin (nota 5). Misurare G in dB

- disegnare su

grafico semilogaritmico la risposta in frequenza dell'amplificatore

(nota 6)

- [Avanzato] misurare la banda

a -3 dB dell'amplificatore

- [Avanzato] raddoppiare il guadagno e ripetere questa attività

- [Avanzato] motivare il comportamento osservato al punto precedente

in base a quanto descritto

in

questo approfondimento

Distorsione armonica

Partiamo dallo stesso segnale usato

nell'attività 1 ed

aumentiamo moderatamente l'offset e/o l'ampiezza di Vin, fino ad

avere un'evidente distorsione del segnale di uscita.

Visualizzare lo spettro del segnale di uscita su

scala logaritmica per poter verificare che si tratta

effettivamente di una distorsione armonica.

Sono

visibili la fondamentale (frequenza coincidente con quella del segnale di

ingresso, 1 kHz in questo esempio) e numerose linee a frequenza multipla intera. Si

nota anche il rumore che appare come un insieme casuale di linee spettrali

con ampiezza mediamente costante nella parte bassa del grafico.

Per le misure di

THD e

SFDR sono presenti apposite misure

automatiche:

Attività 3: distorsione armonica

- aumentare l'ampiezza di Vin, fino ad ottenere in uscita un segnale

distorto

- misurare la massima e la minima tensione che l'uscita può assumere

nel dominio del tempo

- [Avanzato] motivare i valori misurati al punto precedente

in base ai fogli tecnici.

- visualizzare lo spettro del segnale di uscita

su scala logaritmica, limitando la massima frequenza visualizzata ad una

decina di volte la frequenza di Vin

- misurare con le apposite funzioni automatiche

THD e

SFDR

- [Avanzato] misurare SFDR

utilizzando i cursori ed applicando la definizione

- [Avanzato] misurare THD

utilizzando i cursori ed applicando la definizione (lungo...)

Note

- Possono essere utilizzati anche altri amplificatori, se adatti ad

essere usati con alimentazione singola di 5 V. Per inciso: NON va bene

il "mitico" LM721

- In genere è presente anche un paragrafo con alcune avvertenze (per

esempio sul fogli tecnici di Texas Instruments: 9 Power Supply

Recommendations). Tipicamente viene inserito un condensatore di

100 nF o più tra massa e Vcc

- Tutte le figure ed i calcoli usati in questa pagina rispettano

questo vincolo

- Purtroppo la nomenclatura non aiuta...

- Se il generatore di segnali lo permette, ovviamente. Altrimenti

usare il massimo valore possibile

- La risposta in frequenza è fortemente influenzata dall'amplificatore

operazionale utilizzato

Pagina creata nel novembre 2020

Ultima modifica: 19 gennaio 2025